あなたもやってない?受験小論文のマイナスポイント4選(大学入試)

- 小論文の点数を少しでも上げたい。

- 小論文で減点されるポイントを知りたい。

- 接続詞の使い方がよく分からない。

この記事では、「小論文のマイナスポイント」についてなるべく分かりやすく説明します。

少しでも点数を上げたいという人は、この記事で一緒に勉強していきましょう。

知らないうちに減点されていませんか?

僕の書き方で減点されないか心配です。

少しでも減点を防ぐ方法はありますか?

この記事を読んで「小論文のマイナスポイント」を理解すれば、入試本番で余計な減点をなくすことができますよ。

小論文が苦手でも減点は防げる

「小論文が苦手」「うまく書けない」という高校生は、いつもだいたい同じところでつまずいています。

あなたの解答も、同じところで減点されていませんか?

ミスは自分のクセであり、無意識にやってしまうもの。

きちんと練習すれば克服できるので、自信をなくす必要はありません。

小論文4つのマイナスポイント

今回は、すぐに解決できる4つのマイナスポイントをまとめました。

少しでも小論文の点数を上げたいという人は、一緒に確認していきましょう。

①文字数の調整

②改行のタイミング

③接続詞の使い方

④不適切な解答

①文字数の調整

小論文は「800字以内で書きなさい」というような字数制限があります。

そのルールを守れていない場合、減点の対象になるので注意が必要です。

文字数は、多くても少なすぎても減点されてしまいますよ。

・文字数が少ない

まずは、文字数が少なすぎるケースです。

「書くネタが思いつかない」

「このままでは既定の文字数に届かない」

そんなときに、わざと遠回しな言い方をしたり、余計な言葉を増やしたりしていませんか?

あからさまな文字数稼ぎは、採点者から見るとすぐに分かります。

マイナスの印象を与えてしまいますので、思い当たる人は気を付けましょう。

字数制限の8割以上は書けるように練習しましょう。

・文字数が多すぎる

小論文は、既定の字数から1文字でもオーバーすると減点されてしまいます。

字数内で書ききれない人は、考えがまとまりきらないうちに書き始めていることが多いです。

思い当たる人は、メモの練習をしてみましょう。

メモを上手に作れるようになると、全体の構成を把握できるので文字数の調整がやりやすくなります。

メモの作り方については以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

慣れてきたら、文字数の配分も意識して書いてみましょう。

序論+結論で2割、本論で8割が目安です。

②改行のタイミング

読みやすい(伝わりやすい)文章を書くためには、改行のタイミングが重要です。

しかし、最初から最後までひとつの段落で書いてしまったり、文字数を稼ぐために必要ないところで改行したりしていませんか?

どんなにいい内容が書けていても、読み手に伝わらなければ意味がありません。

以下のような書き方をしている人は要注意ですよ。

・改行をしていない

小論文のはじめから最後まで、改行をせずダラダラ続けて書いてしまう人がいます。

しかし、それでは非常に読みづらい文章になってしまいます。

改行のタイミングが分からないという人は、以下のポイントで改行してみましょう。

・序論から本論、本論から結論に移るとき

・話題が切り替わるとき

これだけで一気に読みやすくなりますよ。

・不要な改行が目立つ

また、必要のない改行にも注意しましょう。

私は、成人年齢が18歳へ引き下げられたことに賛成だ。

なぜなら、若者の積極的な社会参加を促すきっかけになるからである。

日本の場合、18歳の多くはまだ高校生だ。

そのため、社会経験が不足している、経済的に自立していないなど、成人と呼ぶにはまだ早いという意見もあるだろう。

しかし、成人を迎えて自由と責任を負う立場になるからこそ、自覚が芽生えるのではないだろうか。

このように一文ごとに段落を変えていると、まとまりのない文章になってしまいます。

また、字数稼ぎだと思われてしまうこともあるので、過度な改行はやめましょう。

③接続詞の使い方

読みやすい小論文を書くためには、接続詞の使い方も重要です。

普段なんとなく使っている接続詞ですが、使い方を間違えると減点される要因となります。

入試本番で少しでも多く点数を取るために、以下の2点に心当たりがないか確認しておきましょう。

・接続詞を正しく使えていない

あなたは、接続詞を正しく使えていますか?

使い方が間違っていると、ただ読みづらいだけでなく、本来の意図とは違う意味で伝わってしまうこともあります。

もし入試本番でそうなってしまったら恐ろしいですよね。

自分の意見を正確に伝えるためにも、接続詞をきちんと使えるように練習しておきましょう。

接続詞については以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてください。

・接続詞の多用

また、単に接続詞を使って文を繋げばいいというわけではありません。

同じ接続詞を連続で使ったり、すべての文を接続詞で繋いでしまうと読みづらくなってしまいます。

分かりやすい小論文を書くためにも、使わなくても伝わるところは思い切って省略することが重要です。

④不適切な解答

大学や専門学校の入試小論文は、主に「テーマ型」、「課題文型」、「資料読み取り型」の3種類に分かれます。

そして、それぞれの問題に正しく答えていないと、どんなに良い内容が書けていても点数に繋がりません。

まずは問題文をきちんと読んで、どんな風に答えるべきか理解して取り組むようにしましょう。

以下のような解答は減点対象となるので注意が必要です。

・見たままの結果しか書いていない

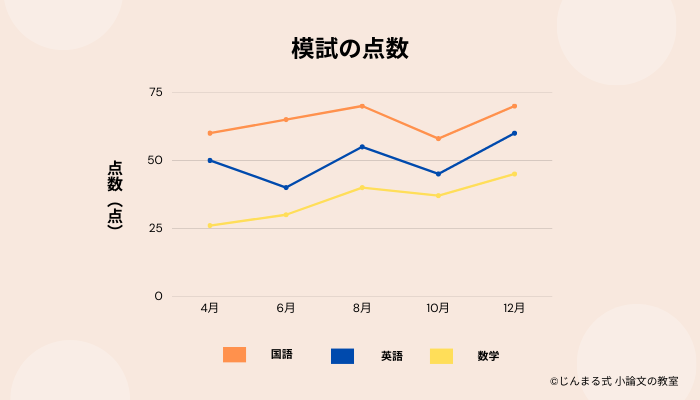

資料読み取り型の小論文では、提示された表やグラフの内容をもとに小論文を書いていきます。

その資料から何が読み取れるか、どんなことが言えるか、などを自分なりに考察して書くのが本来のやり方です。

しかし、小論文が苦手な高校生ほど「表やグラフの内容をそのまま書いている」ことが多いです。

たとえば、下のようなグラフが提示されたとします。

あなたならどう答えますか?

・国語の点数が最も高い

・4月の数学は25点

そんな解答では、残念ながら点数は取れません。

なぜなら、見たままの結果を書いているだけだからです。

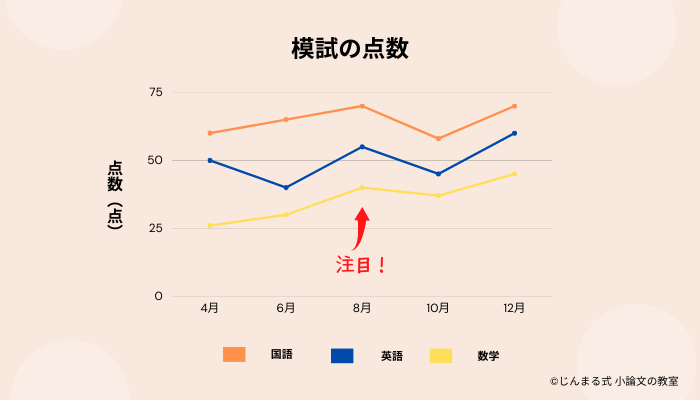

もう一度グラフを見てみましょう。

全教科ともに8月の点数が伸びていることが分かります。

つまり「夏休みに集中的に勉強したから」という予測が立てられますね。

このように、データに隠されたメッセージを探して、自分なりに分析することが重要です。

・文章の要約になっていない

課題文型の小論文では、自分の意見を述べる「論述問題」のほかに「要約問題」が出題されます。

「課題文の内容を〇〇文字以内で要約しなさい」というような問題ですね。

要約問題で点数が取れない人は、文章のポイントを間違えて解釈していることが多いです。

また、課題文の要約に加えて自分の意見も書いていることがあります。

要約問題の解答に自分の考えを入れる必要はありません。

多くの場合、要約問題とセットで「あなたの意見を〇〇字で述べなさい」というような論述問題があります。

自分の主張は論述問題で書くようにしましょう。

小論文のマイナスポイントまとめ

「小論文のマイナスポイント」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

お伝えした4つのポイントに気を付けるだけで、小論文の減点を防ぐことができます。

心当たりのある人は、意識して練習してみましょう。

①文字数の調整:文字数が少ない、文字数が多すぎる。

②改行のタイミング:改行をしていない、不要な改行が目立つ。

③接続詞の使い方:正しく使えていない、多用しすぎている。

④不適切な解答:見たままの結果しか書いていない、要約になっていない。

小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。

この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。

何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!