【入試小論文対策】「書き出し・文末が分からない」という高校生へ

- どうやって書き始めたらいいか分からない

- 文章がワンパターンになってしまう

- 文末の書き方が分からない

この記事では、「小論文の書き出しと文末表現」についてなるべく分かりやすく説明します。

小論文のレベルを上げるためにも、この記事で一緒に勉強していきましょう。

書き出しと文末はカンタンに書けます

小論文の書き出しからペンが止まってしまいます。

文章の最後はどうやって書いたらいいですか?

この記事で紹介する「小論文の書き出しと文末表現」のルールを実践すれば、スラスラと書けるようになりますよ。

お決まりのパターンを身に付けよう

小論文の練習を始めようと思っても、なかなか書き始めることができません。

あなたも、ショウくんと同じような状況に陥っていませんか?

実は、小論文の書き出しや文末には決まったパターンがあります。

つまり、そのパターンを身に付けてしまえば、誰でもカンタンに書くことができるのです。

小論文の書き出し

まずは、書き出しのパターンから一緒に勉強していきましょう。

小論文の書き出しでつまずいてしまう高校生がとても多いのですが、難しく考えすぎているケースがほとんどです。

しかしその答えは非常にシンプルで、「小論文の書き出し=小論文の結論」だと考えれば問題ありません。

最初にズバリと結論を言い、自分の立場を明確にしておく。それだけで小論文の書き出しはクリアできます。

あとは、問題の型によって書き方を変えるだけでOK。ここでは4種類に分けて説明していきますね。

- 賛成・反対で答える(テーマ型小論文)

- 自分の考えを主張する(テーマ型小論文)

- 賛成・反対で答える(課題文型小論文)

- 資料の説明をする(資料読み取り型小論文)

小論文の型については、以下の記事で詳しく解説しています。

①賛成・反対で答える(テーマ型小論文)

①の例題を見てみましょう。

私は〇〇に賛成(反対)である。なぜなら~だからだ。

このパターンの結論は「賛成」または「反対」です。

まず自分の立場(賛成・反対)を明確にして、それから理由を一言で書きましょう。

②自分の考えを主張する(テーマ型小論文)

②の例題を見てみましょう。

私は〇〇について△△するべきだと考える。

このパターンの結論は、〇〇について「△△するべき」です。

問題に対する自分の意見を簡潔にまとめましょう。

③賛成・反対で答える(課題文型小論文)

③の例題を見てみましょう。

私は著者の意見に賛成(反対)だ。なぜなら~だからである。

このパターンの結論は「賛成」または「反対」です。

①と同様に自分の立場(賛成・反対)を明確にしてから、その理由を一言で書きましょう。

④資料の説明をする(資料読み取り型小論文)

④の例題を見てみましょう。

この資料(図・グラフ)から、〇〇という傾向が読み取れる。

このパターンの結論は、資料から「〇〇が読み取れる」です。

資料から読み取ったことを一言でまとめましょう。

もし読み取った内容が複数ある場合には、以下のように書いてみてください。

「この資料から2つの特徴が読み取れる。ひとつめは〇〇。ふたつめは△△だ。」

どのパターンでも、ダラダラと書かず簡潔にまとめるのがポイントです。

小論文の文末表現

次は、小論文の文末表現について勉強しましょう。

小論文の文末表現は、実は非常にシンプルです。

「使う表現」と「使ってはいけない表現」をきちんと整理して、いつでも使いこなせるようになりましょう。

小論文で使う文末表現

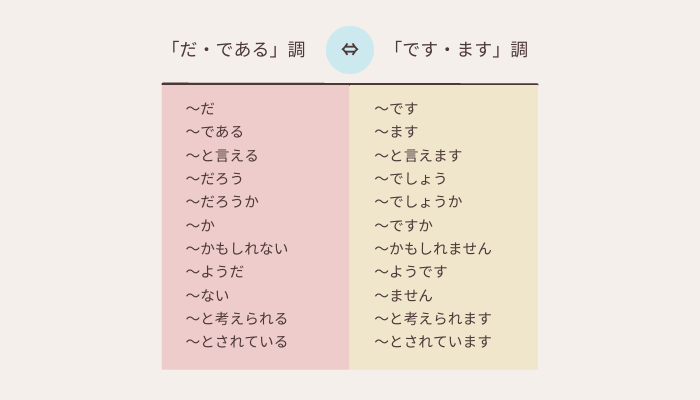

文末はすべて「だ・である調」で統一します。

だ・である調は自分の意見をハッキリ言い切る表現なので、使い慣れていないと抵抗を感じるかもしれません。

しかし小論文を書くうえでは、自分の意見を自信をもって言い切ることが大切です。

だ・である調の代表的な表現をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

小論文では使わない文末表現

小論文は「だ・である調」で統一するため、「です・ます調」は使用しません。

知らず知らずのうちに混ざってしまう高校生が多いので注意しましょう。

疑問符(?)や感嘆符(!)はもともと欧文の表記法です。

一般的な日本語表現ではないため使わないようにしましょう。

体言止めや倒置法は、文末(語尾)のリズムを変えるために使います。

論理展開が分かりづらくなるという欠点があるため、一般的に論文では使用しません。

体言止め:名詞や代名詞で終わらせる表現法

倒置法:語や文節を通常の順番とは逆にする表現法

小論文の書き出し・文末まとめ

「小論文の書き出しと文末表現」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

小論文を書き始めるときに気を付けることは、難しく考えすぎないことです。

文末の表現も、ルール通りに書くことですっきりまとめることができます。

この記事で紹介したパターンを身に付けてしまえば、誰でもスラスラと書けるようになりますよ。

<小論文の書き出し>

①賛成・反対で答える(テーマ型小論文)

「私は〇〇に賛成(反対)である。なぜなら~だからだ。」

②自分の考えを主張する(テーマ型小論文)

「私は〇〇について△△するべきだと考える。」

③賛成・反対で答える(課題文型小論文)

「私は著者の意見に賛成(反対)だ。なぜなら~だからである。」

④資料の説明をする(資料読み取り型小論文)

「この資料(図・グラフ)から、〇〇という傾向が読み取れる。」

<小論文の文末>

・使う表現:だ・である調

・使わない表現:です・ます調、疑問符・感嘆符、体言止め・倒置法

小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。

この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。

何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!