【資料読み取り型】小論文のグラフを完全攻略!重要な3つのポイントとは?(図解付き)

この記事では、「資料読み取り型小論文の書き方」について分かりやすく説明します。

- 志望校の小論文が資料読み取り型

- グラフの読み取りが苦手

- 何から対策したらいいか分からない

この記事では、「資料読み取り型小論文の書き方」についてなるべく分かりやすく説明します。

資料読み取り型小論文の特徴を理解して、志望校対策を有利に進めましょう。

資料読み取り型小論文の書き方を学ぼう!

グラフが出てくる小論文が苦手なんです。

資料が付いている小論文はどうやって解いたらいいんですか?

この記事で「資料読み取り型小論文の書き方」を理解すれば、自分の意見を書けるようになりますよ。

データを読み取る力を身に付けよう

資料読み取り型小論文の大きな特徴は、問題文とともにグラフや表などの資料が出てくるところです。

そのため、このタイプの小論文で合格点を取るためには、資料に書かれたデータを正しく読み取る力が必要となります。

苦手意識を持ってしまう受験生も多いですが、ずば抜けて難しいということはありません。

むしろグラフや表というヒントがあるので、小論文自体は書きやすいと言えます。

データの読み取りさえクリアすれば、あとは基本通りに書くだけなんです。

スラスラ書くための3つのポイント

それでは早速、資料読み取り型小論文の書き方の手順を解説していきましょう。

以下の3つに分けて順番に説明していきますね。

1)データを読み取る

資料読み取り型小論文では、問題文とともにグラフや表などの資料が出てきます。

そのため、まずは「その資料は何を表しているのか」を明確にしなくてはいけません。

そこで注目して欲しいのが、「グラフの種類」「タイトル、凡例、単位」「傾向と特徴」の3点です。

①グラフの種類

ひとつめは、「グラフの種類」です。

どんな情報を表したいのかによって使う種類が変わるので、それぞれの特徴を理解しているとデータが読み取りやすくなります。

試験問題でよく見かけるものを以下にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

情報を整理して一目で分かるようにまとめています。

グラフの高さや長さによって大小を比較します。

データの増減(変化の大きさ)を時系列で比較します。

円全体を100%として各項目の構成比を表します。

各項目の構成比の変化(推移)を表します。

2つのデータの関連性を可視化します。

データの分布を表します。

複数のデータ項目を比較して全体の傾向を表現します。

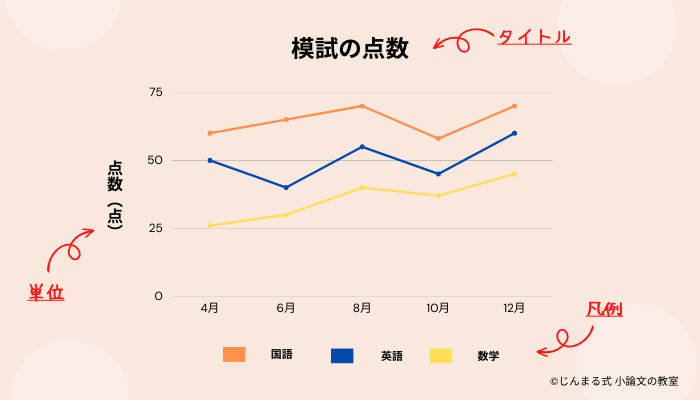

②タイトル、凡例、単位

ふたつめは、グラフや表のまわりに書いてある「タイトル、凡例(はんれい)、単位」です。

これらを見れば、その資料が何を表しているかが分かります。

ちなみに凡例とは、グラフの軸の近くに書いてある説明書きのことですね。

試験本番で緊張していると、先入観で解釈してしまうことがあるので気をつけましょう。

③傾向と特徴

三つめは、グラフ全体の傾向と特徴的な部分です。

まず、細かい部分は一旦無視して、全体的にどんな傾向があるのかを考えます。

右肩上がりなのか、横ばいなのか、それによってグラフが示す内容は異なりますよね。

そのため、まずは大まかな傾向を把握しておきます。

それが終わったら、次は特徴的(例外的)な部分に着目してみましょう。

もし極端に数値が高い(低い)ところがあれば、そこがチェックするべきポイントです。

2)データを分析する

データの内容を読み取ることができたら、その情報をもとに「この資料からどんなことが言えるのか」を分析していきます。

グラフから読み取れるメッセージや問題点、それが起こった背景などを考えてみましょう。

「データの数値から言えることはなにか?」「何でこうなっているのか?」というように、さまざまな視点から掘り下げていきます。

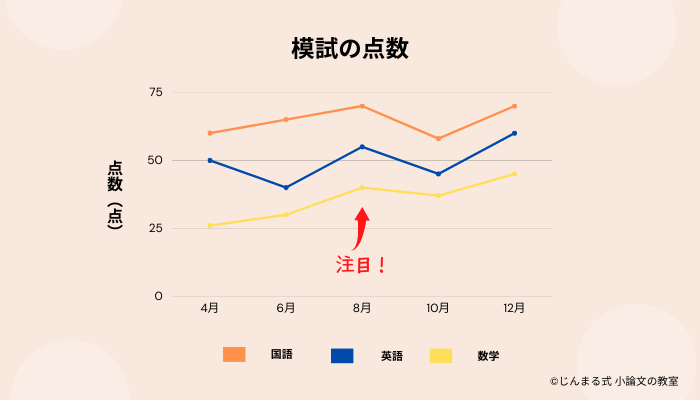

先ほどの図を見ると、全教科ともに8月の点数が伸びていることが分かります。

つまり「夏休みに集中的に勉強したから」という予測が立てられる訳です。

ただ単に「〇月の点数が〇点」というような見方では小論文は書けません。

データに隠されたメッセージを探して、自分なりに分析することが重要です。

なお、複数データがある場合はすべて組み合わせて考えるようにしましょう。

3)小論文にまとめる

データの分析を終えたら、あとは小論文の基本ルールに沿って書いていくだけです。

ここで改めて、小論文の書き方について復習しておきましょう。

- 序論では「自分はどちらの立場か」を明確にする

- 本論では「選んだ根拠」をもとに自分の意見を述べる

- 結論では「自分の主張」を一言でまとめる

小論文の書き方を忘れてしまったという方は、以下の記事を参考にしてください。

資料読み取り型小論文まとめ

「資料読み取り型小論文」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

このタイプの小論文を書くためには、データの裏に隠されたメッセージをいかに読み取れるかが重要です。

試験当日に慌てないように、いろいろな種類のグラフで練習しておきましょう。

1)データを読み取る

「グラフの種類」「タイトル、凡例、単位」「傾向と特徴」の3点に注目する。

2)データを分析する

設問にある資料からどんなことが言えるのか、自分なりに考える。

3)小論文にまとめる

序論・本論・結論の3部構成で、基本ルールに沿って書く。

小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。

この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。

何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!

\役に立ったらシェアしてください!/