時間配分が合否を分ける!?制限時間内に小論文を書き終える3つのポイント

- 制限時間内に小論文が書き終わらない

- メモ作りに時間がかかってしまう

- 小論文のペース配分が分からない

この記事では、「小論文の時間配分」についてなるべく分かりやすく説明します。

小論文を効率よく書き上げるためにも、この記事で一緒に勉強していきましょう。

小論文は制限時間との戦いです

何度練習しても制限時間内に書くことができません。

時間配分を決めるコツはありますか?

この記事を読んで「小論文の時間配分」を身に付ければ、制限時間内に書けるようになりますよ。

なんとなく小論文を書き始めていませんか?

小論文を書くときに「時間」を意識したことはありますか?

ないですね・・・そのときの勢いで書いてしまっています。

今この記事をご覧のあなたはどうですか?

ショウくんと同じ状況の人もいるのではないでしょうか。

もし現時点で思い当たることがあっても大丈夫。

はじめから時間配分まで意識して小論文に取り組んでいる高校生はそう多くありません。

しかし、制限時間内に書き終わらなければ減点対象になってしまうのは事実です。

せっかく良い内容が書けたのに、点数に繋がらないのは悔しいですよね。

そうならないためにも、この記事で時間配分のコツを学んで他の受験生に差をつけてしまいましょう。

小論文の時間配分は3つに分けて考えよう

小論文対策を進めるなかで、学校の先生から「時間配分を考えましょう」と言われた人もいると思います。

そんなときによく見られるのが、序論に10分、本論に30分、結論に10分というように考えてしまうケースです。

でも実は、この分け方ではなかなか上手くいきません。

どうやって考えたらいいんですか?

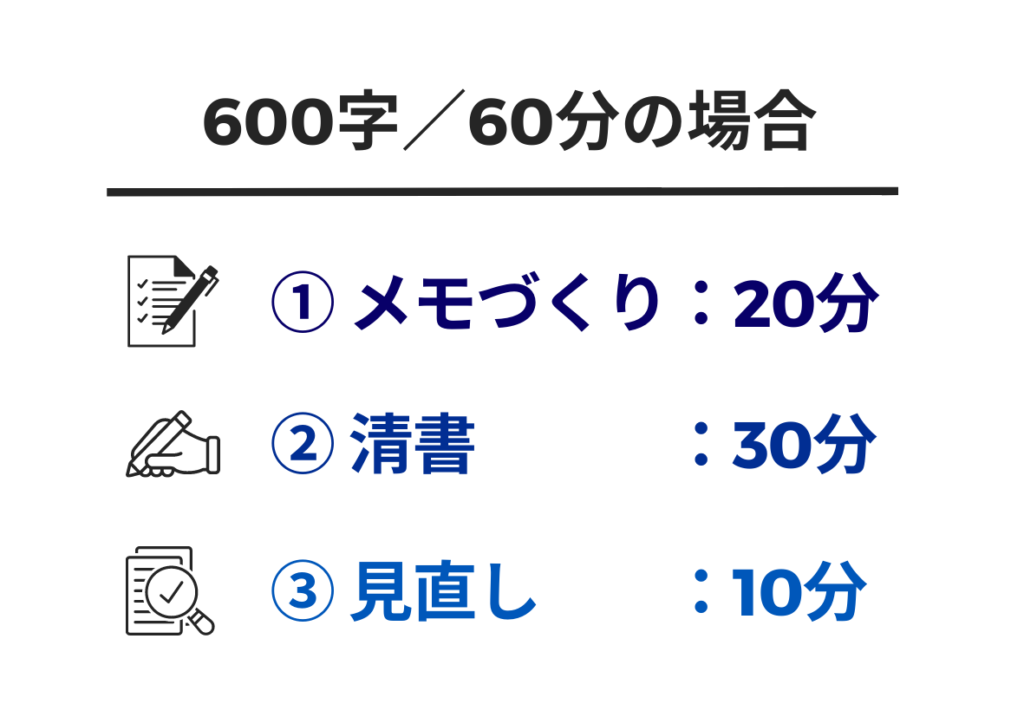

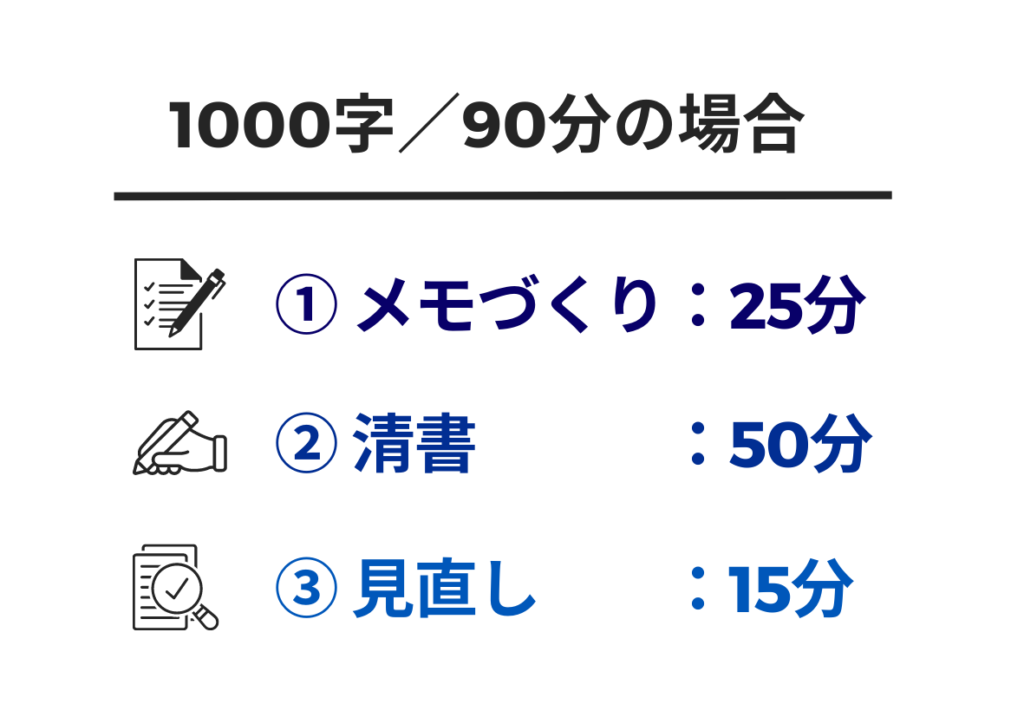

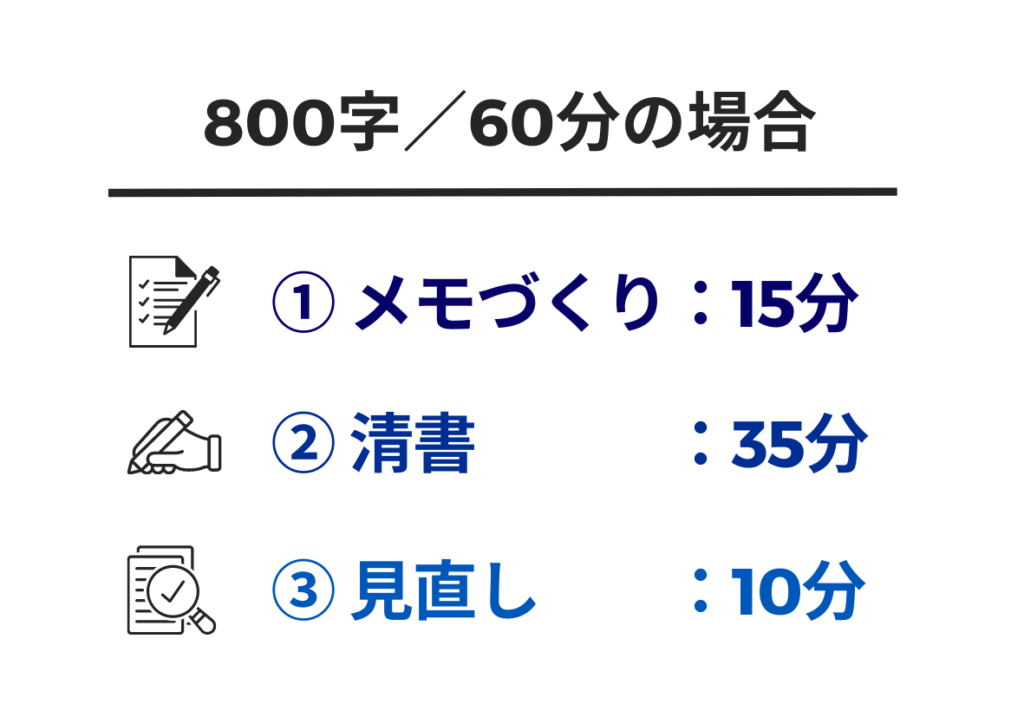

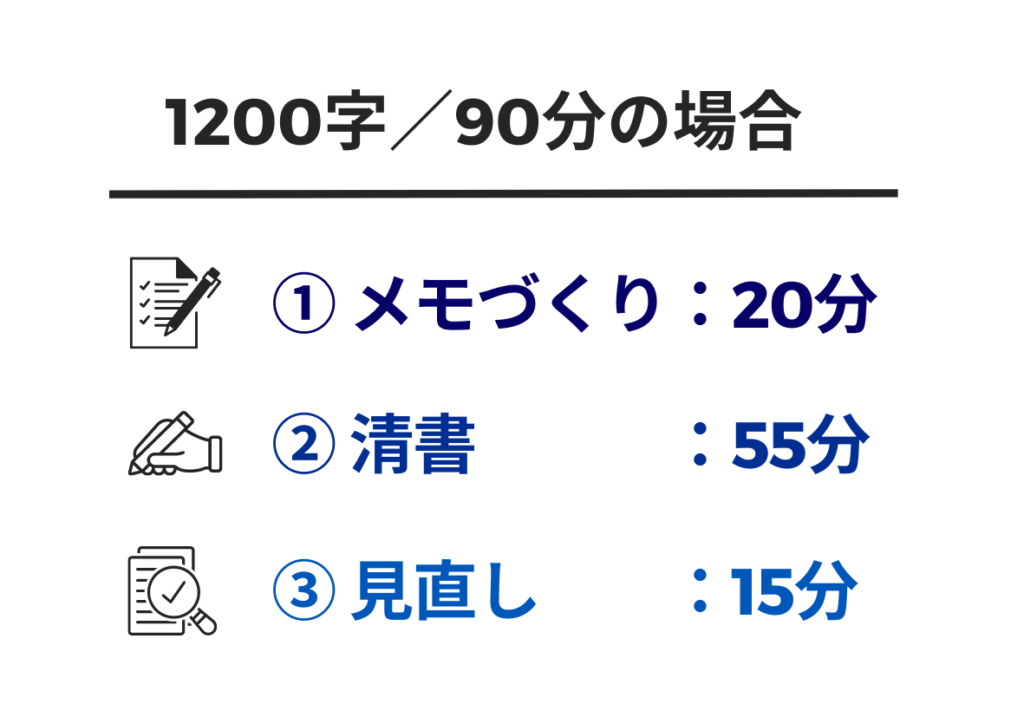

小論文の時間配分は、以下のように3つに分けて考えましょう。

- メモづくりの時間

- 清書する時間

- 見直しする時間

それぞれのパートにかける時間を決めておくことで、迷うことなく小論文を書き進めることができます。

それでは①から順番に説明していきますね。

①メモづくりの時間

メモづくりは、小論文の設計図と言えるほど重要な作業です。

ここが曖昧な状態で書き始めてしまうと、文章がガタガタになってしまいます。

しかし、時間をかけて良いメモを作れるのは当然のこと。

入試本番は制限時間があるので、いかに短時間で良いメモを作れるかが重要なのです。

文章の下書きをしている余裕もありませんので、メモをスラスラ作れるように繰り返し練習しておきましょう。

メモづくりのコツは、以下の記事で詳しく解説しています。

②清書する時間

ショウくんは、自分がどのくらいのペースで文字を書けるか分かりますか?

じんまる先生、それは考えたことなかったです。

今このブログをご覧のあなたは、自分が文字を書くスピードが分かりますか?

知っているという人は、このパートを飛ばしていただいてOKです。

分からないという人は、ぜひ「模範解答を原稿用紙に丸写し」してみてください。

清書のスピードが分かるだけでなく、他にも以下のようなメリットがありますよ。

- 小論文の構成を学べる

- 原稿用紙の使い方が身に付く

- 言葉のレパートリーが増える

- 事例を他で転用できる

どんなに良い内容であっても、制限時間内に書き切れなければ意味がありません。

ですから、清書にかかる時間を把握しておくことはとても重要なのです。

なお、実際は考えながら書くことになりますので、書き終えた時間の1.2倍〜1.5倍を目安にしてください。

どんなに早く書けても、汚い字では意味がありません。ていねいに書くことを心がけましょう。

③見直しする時間

「書き終わったら見直しをする」というのは、当たり前に聞こえますよね。

しかし、その時間を確保できなかったという失敗談をよく耳にします。

その理由はとてもシンプルで、そもそも見直しの時間を考慮していないからなんです。

ひとつのミスもなく小論文を書き上げるというのは、現実的ではありません。

それに、誤字や脱字などの簡単なミスでも、積み重なれば大きな減点となってしまいます。

余計な減点を防ぐためにも、見直しの時間をきちんと確保して繰り返し確認するようにしましょう。

また、序論・本論・結論それぞれのパートごとに見直しをしておくと、大幅な修正をしなくて済みます。

文字数が変わると改行の位置が変わり、最悪の場合は書き直している途中で制限時間が来てしまうこともあります。

すべて書き終わってからの修正には限界がありますので、途中でサラッと確認しておくだけでもタイムロスを防ぐことができますよ。

さっそく実践してみよう

時間配分の具体例

時間配分は3つのパートに分けて考えたらいいんですね!

実際に書くときは、それぞれ何分くらいに分けたら良いんですか?

文字数と制限時間を組み合わせて決めると良いですよ。

よくある出題パターンをまとめましたので、以下の例を参考にしてください。

実際に書き写してみよう!

時間配分の決め方について、なんとなく分かってきたのではないでしょうか。

では、自分が文字を書くスピードを把握するためにも、以下の解答を原稿用紙に書き写してみましょう。

原稿用紙が手元にない人は、ノートでも裏紙でも構いません。まずは一度書き写してみることが重要です。

まずは、原稿用紙1枚分「400字」を目安に挑戦してみましょう。ちなみに私は「9分50秒」かかりました。

私は、成人年齢が18歳へ引き下げられたことに賛成だ。なぜなら、若者の積極的な社会参加を促すきっかけになるからである。

たしかに、日本の場合は18歳の多くがまだ高校生だ。そのため、社会経験が不足している、経済的に自立していないなど、成人と呼ぶにはまだ早いという意見もあるだろう。しかし、成人を迎え自由と責任を負う立場になるからこそ、自覚が芽生えるのではないだろうか。そして、法務省が説明しているように、若者の自己決定権を尊重することは、積極的な社会参加を促すことに繋がると考えられる。

また、世界的に見ても成人年齢を18歳と定めることが主流となっている。それに加えて、少子高齢化が進行している日本だからこそ、若者の社会参加の機会を早めることには大きな意味があると言える。

以上のことから、私は成人年齢が18歳へ引き下げられたことに賛成する。

(368文字/20文字×39行)

小論文の時間配分まとめ

「小論文の時間配分」について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

小論文は、なんとなく書き始めてしまうと最後に慌てる原因になってしまいます。

当然ながら、そんな状況で良い小論文が書けるはずがありません。

試験当日に慌てないためにも、時間制限を意識しながら練習するようにしましょう。

①メモづくりの時間:短時間で作れるように練習しよう。

②清書する時間:自分が文字を書くペースを把握しよう。

③見直しする時間:見直しの時間は必ず設けよう。

小論文は、とにかく何度も書くことが上達へのいちばんの近道です。

この記事を参考にして、繰り返し対策してみてくださいね。

何度も見返すことができるように、ブックマークをおすすめします!